呼吸が深まらないのは“首の奥の共犯者たち”のせい?

–「副交感神経をONにしましょう」の限界–

呼吸が浅くて疲れやすい、リラックスできない…。そんなときによく耳にするのが「副交感神経を優位にしましょう」というアドバイスです。私もトレーナーとしてよくこの表現を用います。

けれども、実際にはどうでしょう?「はい、わかりました」と言ってすぐに副交感神経のスイッチをONにするのは、簡単なことではありません。

具体的な方法として、入浴やアロマ、音楽、美術観賞などが紹介されることも多いでしょう。これらは確かに心身を落ち着け、身体に変化をもたらす力があります。細かく見れば、呼吸が緩んだり、筋の張りが和らぐこともあります。

ただし、その変化はあくまで間接的であり、筋や骨格といった構造そのものに直接働きかけるものではありません。

ここが大切なポイントです。呼吸が深まらない背景は「神経系」だけにあるのではなく、「身体の構造的な制約」にも潜んでいるのです。だからこそ、神経と身体、両面からのアプローチが必要になります。

首の奥に潜む“主犯格”と“共犯者たち”

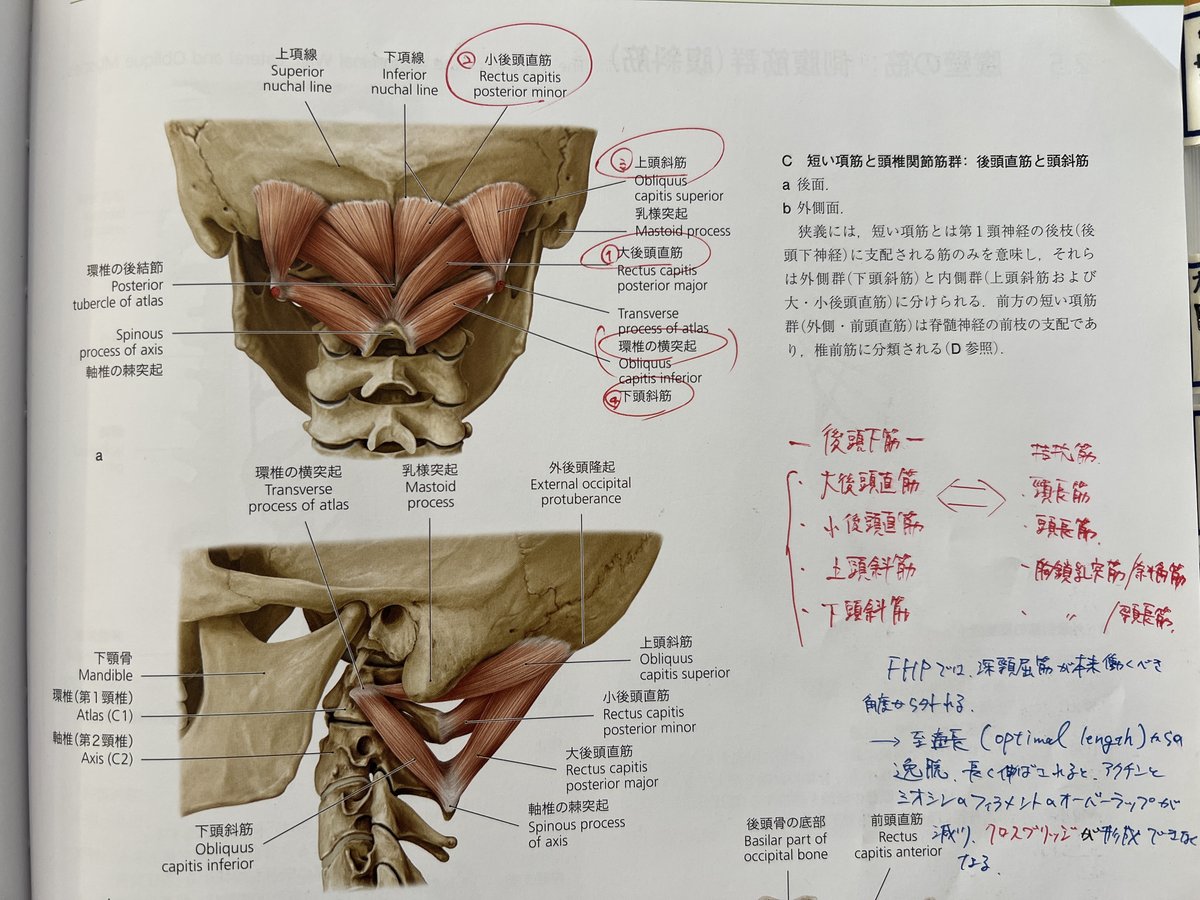

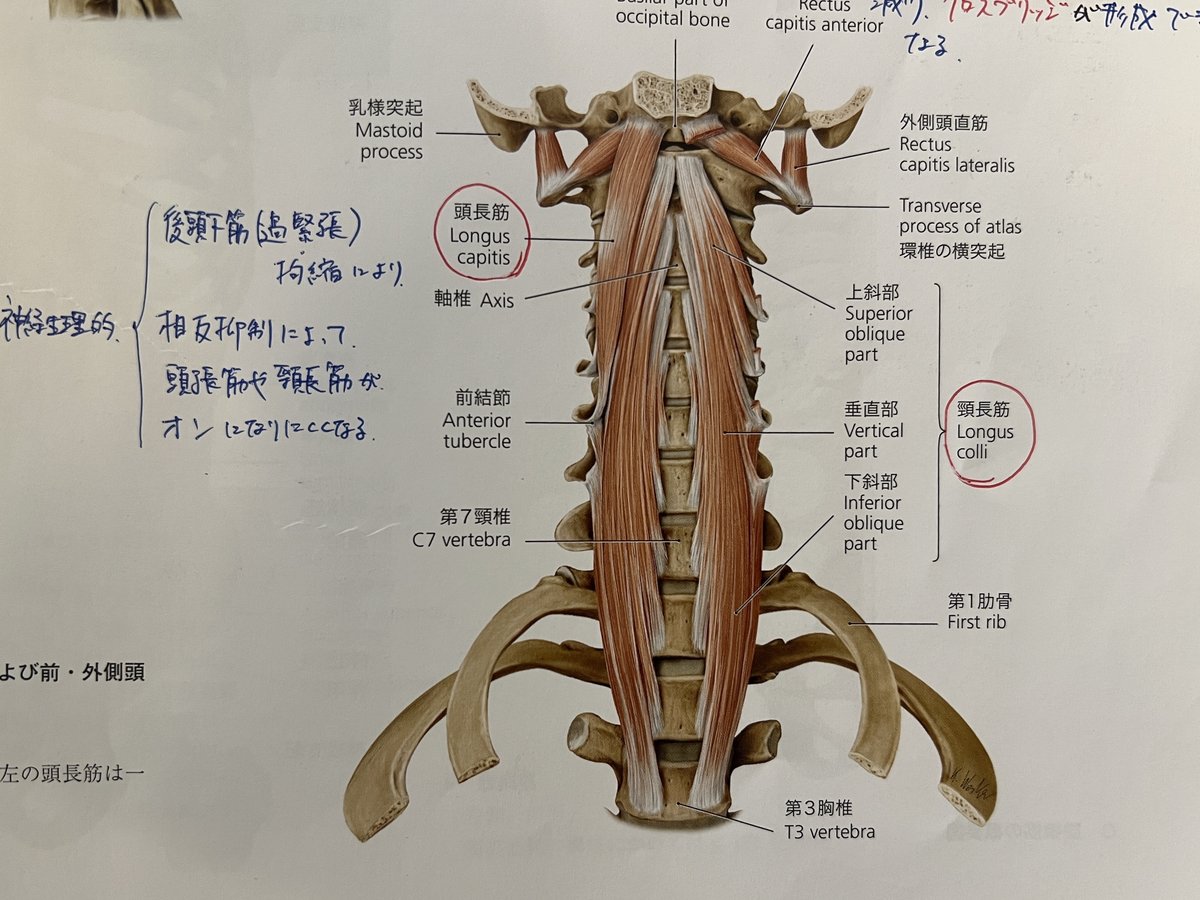

その代表が、首の奥にある小さな筋肉群「後頭下筋(こうとうかきん)」です。PC作業やスマホ、長時間の視覚固定によって緊張しやすく、この筋肉が硬くなると、呼吸に関わる深頸屈筋(頭長筋・頸長筋)が働きにくくなります(首の奥・前面に付着しています)。

さらに“共犯者”として、胸鎖乳突筋や僧帽筋上部、横隔膜や肋間筋といった筋肉たちも呼吸を妨げます。結果として「胸がひらかない」「息が下まで落ちてこない」といった状態になり、リラックスしようとしても呼吸が深まりません(ちなみに呼吸は一日に2万回ですから浅いままの呼吸がどれだけ体に対して負担をかけているか..)。

共犯関係がつくる「浅い呼吸」

後頭下筋の過緊張によって深頸屈筋が働きにくくなると、胸鎖乳突筋や僧帽筋が代わりに呼吸を担おうとします。その結果、胸郭は「持ち上がる動き」ばかりが強調され、横隔膜の上下運動は抑制されます(肩で息をしているようなイメージです)。

呼吸が浅くなると、副交感神経をONにするどころか、交感神経が優位なまま張りつめた状態に。なぜかというと、本来は横隔膜(肋骨の内側にドーム状についてます)が膨らんだり縮んだりする動きによって、迷走神経(副交感神経の要)がまるでマッサージされるかのように刺激され、リラックス反応が引き出されるからです。

つまり「神経のスイッチが入らないから呼吸が浅い」のではなく、首と胸の奥で共犯者たちが呼吸の自由を奪っているのです。

能動的アプローチで呼吸を開く

ここで役立つのが、首の奥に直接アプローチできるセルフケアツール Tri-Aid(トライエイド) です。後頭下筋の過緊張をゆるめることで、深頸屈筋が自然に働きやすくなり、胸郭や横隔膜の動きも解放されます。

その結果、呼吸はより深くスムーズになり、副交感神経をONにするための“身体からの信号”がしっかり届くようになります。

副交感神経をONにするには、アロマや音楽のような心地よい方法に加えて、「身体構造から能動的に呼吸の通り道を開く」という視点が欠かせないのです。

▶︎Tri-Aid公式ストアはこちら

執筆:早田 航(Tri-Aid 日本正規代理店)

▶︎ご注文・法人取引のご相談はこちら

Tri-Aid 日本正規代理店(公式窓口)